分类:

非物质文化

口号:暂无

简介:东阳竹编与东阳木雕并称为东阳工艺美术界的两朵奇葩。它在殷商时代开始问世,距今已有1200多年历史。在宋代以编织声元宵节的龙灯、花灯、走马灯而著名,到了明清时期,东阳竹编已有高超的技艺和独特的风格。擗清朝康熙<<东阳县志>>记载:“笙竹质软可作细篾器,旧以充贡。”可见东阳竹编在清朝以前就被选为贡品而闻名于世。到了清末民初,东阳竹编进入全盛时期。

东阳竹编工艺历经千余年的洗炼,其作品已达美轮美奂境地。早在1915年东阳竹纺工艺吕就在美国旧金山巴拿马赛会上获奖。1984年创作完成的大型竹编屏风<<九龙壁>>,以其高超的编织技艺,获得第四避、届中国工艺美术百花奖“金杯奖”并被列为国家工艺美术珍品而永久保存。1994年,人物竹编<<渔翁>>获得中国民间艺术一绝大展“金杯奖”。

经历代东阳竹编艺人的努力,竹编工艺还突破传统理念的束缚,巧妙地与园林建筑、室内装饰有机结合起来,在西湖阮公墩、杭州花港公园、德国汉堡市“新北京酒家”等处,留下了许多不朽佳作。以富丽中显淡雅,清幽中含华贵的独特风格,为世人所称颂。

东阳竹编历史悠久,名师辈出,工艺精巧,风格独特,在国内外有一定影响,同“东阳木雕”一起堪称盛开在东阳江畔的一对民间工艺艺术姊妹花,是我国传统工艺美术园地中的一个很有特色的品种。

竹编工艺起源于原始社会。东阳竹编在殷商时代问世,宋代以元宵节灯著名。东阳竹编的元宵花灯、龙灯和走马灯之类竹编工艺灯,在宋代已闻名四方。明清时期,竹编技艺发展迅速,竹编工艺品的艺术性与实用性进一步紧密结合,上至送往京城皇亲国戚的“贡品”,下到寻常百姓的家常生活用品,比比皆是。据清代康熙年间《东阳县志》记载:“笙竹软可作细篾器,旧以充贡。”当时的竹编工艺,主要生产门帘、果盒、托篮等产品,其中书箱、香篮还广泛流行于绍兴、诸暨、嵊州、新昌一带。清朝以前选为贡品,清末民初为盛,早在1915年即在巴拿马国际博览会获奖。解放后特别是改革开放以来,东阳竹编枯木逢春,蓬勃发展,先后获轻工部优质产品、浙江精品、中国工艺美术百花奖评比银杯奖及金杯奖、中国民间艺术一绝金奖等。

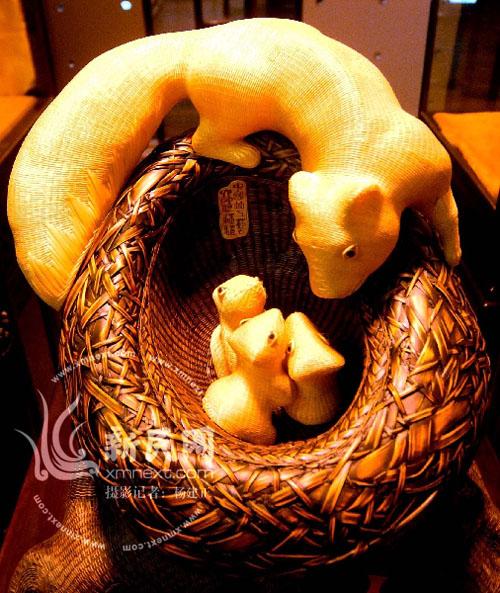

馆藏竹编精品现有500余件,200余件展品均为获奖作品,其中有清末民初竹编状元马富进1906年精心制作的《提篮》、国家工艺珍品《九龙壁》和金奖竹编人物《渔翁》等。

另外,明代万历年间的《金华府志》记载:东阳有毛竹、笙竹、雷竹、石竹、斑竹、紫竹、水竹、苦竹、淡竹、箭竹、方竹、佛面竹、桃丝竹、山竹、凤凰竹、花竹、凤尾竹、花节竹等18个种类,可以作为生活和生产的原料。东阳竹编的元宵花灯、龙灯和走马灯之类竹编工艺灯,早在宋代已闻名四方。明清时期,竹编技艺发展迅速,竹编工艺品的艺术性与实用性进一步紧密结合,上至送往京城皇亲国戚的“贡品”,下到寻常百姓的家常生活用品,比比皆是。据清代康熙年间《东阳县志》记载:“笙竹软可作细篾器,旧以充贡。”当时的竹编工艺,主要生产门帘、果盒、托篮等产品,其中书箱、香篮还广泛流行于绍兴、诸暨、嵊州、新昌一带。

清末民初,东阳竹艺的杰出代表当数著名匠师马富进,他曾为咸丰皇帝的老师李品芳家制作的一对托篮,花上千余工,仅漆工就耗费一年零3个月,精致非凡,现珍藏于北京故宫博物院。他制作的竹编工艺品在1915年巴拿马万国商品博览会中获奖。他制作的另一作品“魁星点斗”,在1929年西湖博览会展出,轰动一时,博览会总报称:“一魁星独足立于鳌头上,作活跃点斗之势,头部,耳、口、鼻俱全。四肢部,手指、脚趾一一分清,上身袒露,下身着盔甲。胸部背部,均表现股肉凸凹之状,飘带飞舞,骨立筋张,全身皆是竹丝编成,不假他材……竹编人物妙到如此,诚所未见,竹制品中绝无可伦比者。”

马富进在该届西博会上被授予“竹编状元”奖匾。同时,该总报告称“东阳许美辉所制的细篾篮,非常精致,亦是能人。”由此可见,东阳竹编工艺早在清末民初已达到当时国内乃至国际的一流水平,为时人所赞美。

联系:暂无

网址:

http://fy.folkw.com/view.asp?id=2034